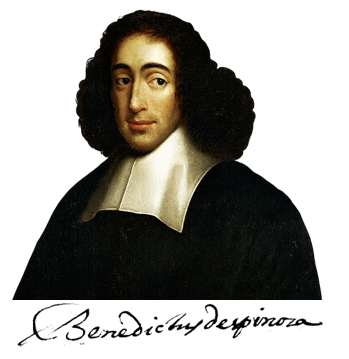

Was hält einen Staat wirklich stabil? Macht, Bürokratie und Kontrolle sicher nicht. Baruch de Spinoza (1632-1677), der „Ketzer von Amsterdam“, hat schon im 17. Jahrhundert die Antwort gegeben: Der wahre Zweck des Staates ist die Freiheit. Seine radikalen Gedanken sind aktueller denn je – gerade in einem Europa, das an Überregulierung, Schulden und Energieabhängigkeit krankt. Es ist höchste Zeit, den Staat neu zu denken: nicht als Herrschaftsapparat, sondern als Geschäftsmodell für Freiheit und Wohlstand.

Spinoza wurde 1656 von der jüdischen Gemeinde Amsterdams mit dem schärfsten Bannfluch, dem Cherem, belegt. Man verstieß ihn aus der Gemeinschaft, verfluchte ihn und erklärte jede Verbindung mit ihm für verboten. Warum? Weil er die Grundannahmen von Religion und Offenbarung infrage stellte. Für ihn war Gott nicht ein persönlicher Gesetzgeber, sondern identisch mit der Natur selbst (Deus sive Natura). Er leugnete Wunder, stellte die Bibel auf eine Ebene mit anderen historischen Schriften und erklärte, dass menschliche Vernunft der einzige Zugang zur Wahrheit sei. Gleichzeitig aber lokalisierte Spinoza das Göttliche nicht außerhalb der Welt, sondern in uns Menschen selbst. Jeder trägt einen göttlichen Funken in sich, und doch sind wir nicht isoliert: Die Menschheit bildet einen Organismus, der von Gott – verstanden als Natur – beseelt ist. Wahrheit und Freiheit erwachsen aus diesem gemeinsamen Sein, das uns verbindet und zugleich zu verantwortlichem Handeln verpflichtet. Entscheidend ist dabei: Nicht Wettbewerb und Konkurrenz, sondern Kooperation und gegenseitige Unterstützung sind das natürliche Fundament dieses Organismus.

Damit brach er gleich doppelt Tabus:

- Er entzog der Religion das Monopol auf Wahrheit.

- Er stellte die Freiheit des Denkens über jede Autorität, sei sie kirchlich oder politisch.

Aus diesem Grund nannten ihn seine Gegner einen „Ketzer“. In Wahrheit war er ein radikaler Freiheitsdenker – einer der ersten, der den Mut hatte, das Denken von der Herrschaft religiöser und politischer Dogmen zu befreien. Für die Philosophie war er das, was Nikola Tesla für die Physik war: ein Pionier, der mit unerschütterlicher Klarheit die Grundlagen neu definierte – gegen alle Widerstände und doch mit einer visionären Kraft, die bis heute nachwirkt.

Über 300 Jahre später stehen wir vor der Frage: Halten unsere heutigen Staaten diesem Anspruch stand? Oder haben sie längst den Kontakt zu dem Organismus verloren, den sie ernähren sollen?

Der Staat als Geschäftsmodell

Darf man das überhaupt sagen – den Staat mit einem Unternehmen gleichzusetzen? Für viele klingt das nach einem weiteren Tabubruch, zu nüchtern, zu ökonomisch, vielleicht sogar zu kalt gedacht. Doch genau dieser Perspektivwechsel ist entscheidend: Wenn ein Staat seine Legitimation daraus zieht, den Menschen zu dienen, warum sollte er sich nicht wie ein Geschäftsmodell messen lassen, das für seine „Kunden“, die Bürger, attraktiv sein muss? Es ist legitim, den Staat so zu betrachten – schließlich haben auch Unternehmer eine Fürsorgepflicht für ihre Mitarbeiter. Genauso hat ein Staat die Verantwortung, das Wohl seiner Bürger im Blick zu behalten. Spinoza wäre hier der Kronzeuge: Stabilität entsteht nur, wenn der Staat den Menschen Freiheit und Sicherheit garantiert.

Attraktiv wird dieses Modell durch:

- Rechtssicherheit: Gesetze müssen klar, verständlich und verlässlich sein und zwar für Jedermann (= Durchschnittsbürger).

- Korruptionsfreiheit: Ein Staat, der selbst seine Regeln bricht, wird zur Farce.

- Förderung von Wahrheit: Lügen sind ihm untersagt. Zugang zur Wahrheit ist Pflicht. Wissenschaft, freie Medien und offene Debatten müssen geschützt werden. Geheimdienste verlieren in Zeiten gelebter Wahrhaftigkeit ihren Nährboden für Machtmissbrauch.

- Geldsysteme im Wettbewerb: Nur durch Vielfalt entsteht Stabilität. Gold und Silber waren über Jahrhunderte Krisenanker – Fiat-Geld dagegen ist von Manipulation bedroht.

- Potenzialentfaltung: Aufgabe des Staates ist nicht Bevormundung, das Framing oder die Indoktrination, sondern die Entfaltung der individuellen Fähigkeiten seiner heterogenen Bürger.

Gegen den wuchernden Staat

Ein Staat, der sich aufbläht wie ein Krebsgeschwür, verliert die Bindung zu seinen Bürgern. Endlose Bürokratie, kleinteilige Verordnungen und Überregulierung führen zu Stillstand.

Das Gegenmodell ist der minimalistische Staat:

- Prinzip der Subsidiarität: Was die kleinere Einheit leisten kann, darf die größere nicht an sich ziehen.

- Keine Eigenlogik von Behörden: Staatsorgane dürfen kein Eigenleben führen, das von den Bedürfnissen der Bürger losgelöst ist.

- Demokratische Verantwortung: Ämter sind auf allen Ebenen befristet. Das gilt selbstverständlich auch für Richter, Staatsanwälte und Professoren. Staatsbeamte selbst besitzen – wie in der Weimarer Republik gefordert, aber leider nicht umgesetzt – kein aktives Wahlrecht. Ihre Aufgabe ist das Dienen, nicht die Machtausübung und schon gar nicht die Selbstbestätigung im eigenen System (Selbstreferenzierung).

Wirtschaftliche Basis – Erfolg braucht Ordnung

Ein Staat ist nur so stabil wie seine wirtschaftlichen Grundlagen. Freiheit ohne wirtschaftliche Substanz bleibt Illusion. Deshalb gilt:

- Energieversorgung

– Ein erfolgreicher Staat braucht sichere, bezahlbare und möglichst eigene oder günstig zugekaufte Energiequellen.

– Die Erfahrung zeigt: Mit jeder neuen technologischen Revolution steigt der Energiebedarf. Heute – im Zeitalter von KI/AI – gilt dies umso mehr. Ohne eine stabile, leistungsfähige Energieversorgung bricht jede Vision digitaler und wirtschaftlicher Stärke in sich zusammen. Zur Einordnung: Ein einzelner Prompt in einer KI-Anwendung verbraucht ein Vielfaches der Energie einer klassischen Google-Suche – und dieser Faktor vervielfacht sich, wenn Milliarden Anfragen täglich gestellt werden. - Infrastruktur

– Straßen, Schienen, Netze, digitale Plattformen: Infrastruktur ist die Lebensader von Binnen- und Außenwirtschaft. Ein Staat ohne funktionierende Infrastruktur verliert jede Attraktivität. - Finanz- und Haushaltsdisziplin ohne Schulden

– Staaten dürfen nicht auf Pump leben; das macht sie unfrei. Schuldenaufnahme verlagert Verantwortung auf künftige Generationen. Ein Staat, der grundsätzlich ohne Verschuldung auskommt, wahrt seine Souveränität und gewinnt echte Stabilität. Die notwendigen Einnahmen werden ausschließlich über indirekte Steuern – insbesondere die Umsatzsteuer – sowie über Erträge aus Staatsvermögen gedeckt. Damit finanziert sich der Staat transparent, planbar und ohne die produktive Kraft von Bürgern und Unternehmen durch direkte Abgaben zu erdrücken. - Steuersystem

– Einfach, transparent und anziehend (vgl. Pos. 3). Wenn Bürger und Unternehmen das Gefühl haben, fair behandelt zu werden, entsteht Investitionsbereitschaft und Loyalität. Ein zu komplexes und erdrückendes Steuersystem vertreibt Talente, Kapital und Innovationskraft. - Bildung und Forschung

– Freiheit ohne Wissen ist blind. Ein Staat muss kluge Köpfe fördern, nicht durch Normierung bremsen. Spinozas Forderung nach Erkenntnisfreiheit bleibt hier das Fundament. Forschung muss frei sein, niemandem verpflichtet außer der Wahrheit, und darf nicht von politischer Opportunität oder ökonomischen Interessen vereinnahmt werden.

Spinoza als Kronzeuge

Spinoza lehrt uns, dass Staaten nur dann stabil bleiben, wenn sie den Menschen Freiheit und Wahrheit garantieren. Alles andere führt über kurz oder lang in Auflösung. Ein Staat, der Bürger knebelt, belügt oder enteignet, zerstört seine eigene Basis.

Die zentrale Forderung lautet daher: Der Staat ist kein Selbstzweck. Sein Geschäftsmodell muss den Bürgern dienen – schlank, fair, freiheitsorientiert.

Fazit – Zeit für eine neue Attraktivität

Europa wirkt heute für viele Mitbürger unattraktiv: Trotz des Bekenntnisses zum europäischen Gedanken überlagern Überregulierung aus Brüssel, endlose Schulden in Kombination mit Geldentwertung (Inflation), zerbröckelnde Infrastruktur, steuerliche Abwanderung und Energieabhängigkeit das Bild. Kein Spinoza wäre nötig, um zu erkennen, dass hier die Grundlagen erodieren. Hinzu kommt: Angespartes Vermögen ist nichts anderes als geronnene Lebens(arbeits)zeit – und darf den Bürgern nicht durch Enteignung oder übermäßige Besteuerung genommen werden (jede Form von Inflation ist aber eine Enteignung).

Die Frage lautet: Haben wir den Mut, den Staat neu zu denken – nicht als Herrschaftsapparat, sondern als Geschäftsmodell für Freiheit und Wohlstand? Einen größeren Wohlstand, als wir ihn je hatten – sofern er nicht zuvor doch noch durch politische Fehlentscheidungen oder kriegerische Konflikte verspielt wird.

Die Alternative wäre ein stilles Aussteigen der Bürger, die keinen Wert mehr darin sehen, Kunden dieses Modells zu bleiben. Genau dieses schleichende Verlöschen haben wir am Ende jedes gescheiterten Sozialismus erlebt – und es war weder bewährt noch je ein erstrebenswertes Ziel. Dabei wissen wir aus unserer eigenen Geschichte, dass Deutschland bis zum Ersten Weltkrieg mit seinen Dichtern, Denkern und Forschern ein geistiges Zentrum von Weltrang war und die meisten Nobelpreise erhielt. Ein Land ohne nennenswerte Rohstoffe hat auch gar keine andere Wahl: Es muss kluge Köpfe hervorbringen, wenn es bestehen will. Warum sollten diese Zeiten nicht wiederkehren? Haben wir schon resigniert – oder fehlt uns nur der Mut, die Grundlagen neu zu schaffen?

Alles nur Utopie? – Wenn wir jetzt nicht endlich groß denken, werden China und die USA uns zur Bedeutungslosigkeit kleinreden. Wo, wenn nicht in einer ambitionierten, attraktiven Vision, kann Europas Zukunft Gestalt annehmen?

Autor: Norbert W. Schätzlein, E-Mail: schaetzlein@siris-systeme.de

PS: … solange auch nur ein Rentner in Deutschland auf’s Flaschensammeln angewiesen ist, haben wir ein massives Problem mit dem Status quo und entsprechend Reformbedarf!

Bildquellen:

Porträt des Philosophen Benedictus de Spinoza, Ölgemälde um 1665, im Besitz der Gemäldesammlung der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel; im obigen Bild wurde der dunkle Hintergrund entfernt

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Spinoza.jpg

Ferner (Bild am Ende des Blogs): Spinoza mit der KI lachend gemacht:

Bildquelle: Gemeinfrei (Originalporträt von Baruch de Spinoza), bearbeitet im Lächeln mit KI durch ChatGPT (OpenAI).

Literaturquellen:

de Vries, Theun: Baruch de Spinoza, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 1983

Spinoza: Die Ethik, Schriften und Briefe, Hrsg.: Bülow, Friedrich, 7. Aufl., Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1976

Spinoza, Baruch de: Theologisch-politische Abhandlung. Übers. von Julius Heinrich von Kirchmann, Hrsg. von Karl-Maria Guth. Berlin: Verlag der Contumax GmbH & Co. KG, 2016

Schätzlein, Norbert W.: Auf der Suche nach der Wahrheit, Eine lebenslange Odyssee, Hamburg: tredition, 2024

Schafarewitsch, Igor R.: Der Todestrieb in der Geschichte. Erscheinungsformen des Sozialismus, Grevenbroich: Lichtschlag Verlag, 2016

Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat: Unterstützen Sie unsere Arbeit und Recherchen.