Es war das Jahr 1983, kurz vor dem Abitur. Im Bayerischen Fernsehen liefen sensationell gute BBC-Synchronfassungen klassischer Shakespeare-Verfilmungen, die es heute in dieser Form scheinbar nicht mehr gibt. Warum auch immer – ein Medienversagen, wie es so viele gibt.

Die Zeit war von jener Qualität, in der Optimismus zur Grundausstattung jener gehörte, die in ihrem Leben etwas Bedeutendes erreichen wollten. Vieles schien möglich, wenn nicht alles. Im Rückblick allerdings war dieser Optimismus überzogen – angesichts der latenten Gefahren, die von Missverständnissen und Provokationen im sogenannten Kalten Krieg ausgingen. Erst viele Jahre später erfuhr ich, wie knapp wir 1983 an einem Dritten Weltkrieg vorbeigeschrammt sind.

Der Mann, dem wir womöglich unser Überleben verdanken, war Oberstleutnant Stanislaw Petrow, Offizier der sowjetischen Luftverteidigung. Am 26. September meldete das sowjetische Frühwarnsystem „Oko“ einen vermeintlichen Angriff: Fünf amerikanische Interkontinentalraketen seien auf dem Weg in Richtung Sowjetunion.

- Nach geltendem Protokoll hätte Petrow den Alarm sofort melden müssen, was einen nuklearen Gegenschlag ausgelöst hätte.

- Doch Petrow zögerte. Ein echter Erstschlag wäre massiver ausgefallen.

- Er entschied sich, den Alarm als Fehlfunktion zu werten – und behielt recht: Sonnenreflexionen auf Wolken hatten die Sensoren getäuscht.

„Ich wollte nicht verantwortlich sein für den Beginn eines Dritten Weltkriegs.“ – Stanislaw Petrow (1939-2017)

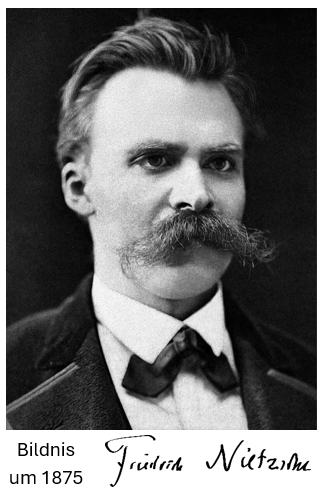

Zurück zu jenem sonnigen Tag in Würzburg, im Nebengebäude der Bundhandlung Schöning. Dort stieß ich auf mehrere Shakespeare-Bände in Tieck’scher Übersetzung vom Diogenes Verlag. Kurz vor der Kasse fiel mir ein weiteres Buch auf: Also sprach Zarathustra von Friedrich Nietzsche. Den Titel verband ich – nicht ganz zufällig – mit der gleichnamigen Sinfonie von Richard Strauss, die Stanley Kubricks 2001: Odyssee im Weltraum eindrucksvoll musikalisch eröffnet.

Ich blätterte und war sofort hin- und hergerissen zwischen Zuspruch und Widerspruch. Nietzsches Sprache ist stilistisch brillant, seine Gedanken ein Steinbruch funkelnder Zumutungen. Doch tief drinnen geht es um mehr: den Menschen herauszufordern, sich selbst zu überwinden. Die „Umwertung aller Werte“ war für ihn kein destruktives Konzept, sondern eine Einladung zur Höherentwicklung des Menschseins.

„Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch – ein Seil über einem Abgrunde.“ – Friedrich Nietzsche (1844-1900), Zarathustra

Hätte mir das damals jemand gesagt, wäre mein Nietzsche-Bild ein anderes gewesen. Stattdessen wurde er in der Schule höchstens am Rand erwähnt – oft verzerrt, in die Nähe totalitärer Ideologien gerückt oder gar zum Vordenker des Transhumanismus (Terminus nach Julian Huxley, 1887-1975, dem älteren Bruder von Aldous Huxley, 1894-1963) erklärt. Nichts könnte falscher sein. Wer so urteilt, hat Nietzsche kaum gelesen und noch weniger verstanden.

Die „Umwertung aller Werte“ zieht sich wie ein roter Faden durch Also sprach Zarathustra – auch wenn der Begriff erst später, etwa im Antichrist, klar benannt wird. Zarathustra preist den „Übermenschen“ als Figur, die den bisherigen Wertekanon überwindet. Mitleid, Demut, Schuld: für Nietzsche Ausdruck einer lebensfeindlichen Sklavenmoral. Demgegenüber steht die Herrenmoral: bejahend, kreativ, lebensfroh.

Warum aber Zarathustra? Nietzsche wählte ihn bewusst. Zarathustra – oder Zoroaster – war einer der ältesten Religionsstifter. Er prägte das Denken in moralischen Gegensätzen: Gut und Böse, Licht und Dunkel. Nietzsche dreht den Spieß um: Der Begründer des Moralismus wird zu dessen Überwinder. Aus dem Verkünder wird der Umwerter.

„Zarathustra war der erste, der die Moral zum Problem machte. […] Darum muß er auch der erste sein, der sie erkennt.“ – Friedrich Nietzsche, Ecce Homo

Diese symbolische Umkehr macht Also sprach Zarathustra so wirkungsvoll. Der Prophet steigt vom Berg herab, aber er bringt kein Heilsversprechen, sondern eine Forderung: Statt „Du sollst“ tritt „Ich will“. Der Mensch wird nicht erlöst, sondern aufgefordert, sich selbst zu überwinden.

Ich selbst fand später durch den Philosophen Jochen Kirchhoff einen tieferen Zugang zu Nietzsche. Kirchhoff beschreibt das Buchende als Metapher einer neuen inneren Lichtzeit: „Dies ist mein Morgen, mein Tag hebt an: herauf nun, herauf, du großer Mittag!“ Gemeint ist jene kraftvolle Tagesmitte, die der Süden kennt – lichtdurchflutet, lebensbejahend, voller Klarheit.

„Der große Mittag ist die Zeit, wo der Mensch auf dem höchsten Punkt seiner Kraft steht – bereit, neue Werte zu schaffen.“ – Jochen Kirchhoff (sinngemäß)

Der Mensch ist ein Wertesetzender. Welche Werte wir uns geben, ist nicht Nebensache, sondern existenziell. Der Westen reklamiert „Werte“ für sich, hält aber oft Etiketten für Inhalte. Zwischen „Wertegemeinschaft“ und Willkür liegt ein schmaler Grat. Und Exzeptionalismus – die Idee, unfehlbar zu sein, weil man sich für gut hält und zwar egal was man macht – ist eine der größten Selbsttäuschungen unserer Zeit.

Was würden außerirdische Beobachter denken, wenn sie aus ihren UAPs (Unidentified Aerial Phenomena) auf die Menschheit blicken? Vielleicht: „Vorsicht, autoaggressive Spezies! Bitte den Planeten weiträumig umfahren.“

Am Vorabend eines erneut von Eliten provozierten Weltkriegs müssen wir die Dinge beim Namen nennen. Selten war ein Krieg wirklich notwendig – und heute, im 21. Jahrhundert, schon gar nicht. Vielleicht sind wir ja gar nicht so zivilisiert, wie wir immer tun. Vielleicht brauchen wir genau jetzt die Umwertung aller Werte. Die Wahrheit wäre ein Anfang.

„Nur die Wahrheit kann uns noch retten.“ – Martin Heidegger (aus seiner späten Schaffensphase)

Wahrheit ist kein Besitz. Sie ist eine Suche. Jeder muss sie selbst antreten, wie ich es in meinem Buch Auf der Suche nach Wahrheit – eine lebenslange Odyssee beschrieben habe. Und vielleicht ist es heute einfacher denn je, Wahrheit zu finden – jenseits der kontrollierten Medien, im freien Denken, im Dialog mit sich selbst.

Zarathustra lebt lange Zeit in den Bergen und steigt dann hinab zu den Menschen – ein mythisches Bild. Doch er bringt keine Dogmen, sondern eine radikale Herausforderung: die Verantwortung, sich selbst zu gestalten – jenseits vorgegebener Normen, aus eigenem Willen heraus. Nicht durch Gehorsam, sondern durch Entscheidung. Nicht durch Wiederholung, sondern durch Umwertung.

Autor: Norbert W. Schätzlein, E-Mail: schaetzlein@siris-systeme.de

Bildquelle: Titelbild generiert mit KI (DALL·E, OpenAI 2025)

Bildnis F. Nietsche: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche

Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat: Unterstützen Sie unsere Arbeit und Recherchen.