Einleitung: Globalisierung ist kein Ideal, sondern Realität. In einer hochgradig arbeitsteiligen Weltwirtschaft erscheint der Ruf nach nationaler Abschottung zunächst verlockend: eigene Industrien schützen, Arbeitsplätze sichern, lokale Wertschöpfung stärken. Doch hinter dieser scheinbaren Logik verbirgt sich ein teurer Irrweg. Wer Zölle erhebt, schadet oft mehr, als er nützt – nicht nur dem Außenhandel, sondern auch der eigenen Gesellschaft.

Wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft – und entsprechend ist unsere Welt global verflochten. Auch wenn es nachvollziehbare Überlegungen gibt, bestimmte Branchen wieder stärker regional aufzustellen, wird die bestehende Spezialisierung nach Kompetenzen und Umfeldbedingungen auf absehbare Zeit nicht rückgängig zu machen sein. Wer auf globale Märkte verzichtet, verliert nicht nur Effizienz, sondern riskiert auch, Wohlstandschancen zu verspielen.

Vor diesem Hintergrund werfen wir einen kritischen Blick auf protektionistische Maßnahmen wie die Erhebung von Importzöllen – etwa in der jüngeren US-Handelspolitik. Solche Eingriffe mögen auf den ersten Blick einheimische Industrien stützen, doch ihre Nebenwirkungen sind beträchtlich.

Zölle verteuern Produkte – zulasten der Verbraucher Importzölle treiben die Preise für eingeführte Waren nach oben. Das belastet nicht nur Haushalte, sondern auch nachgelagerte Industrien, die auf Vorprodukte angewiesen sind. Selbst wenn inländische Anbieter davon profitieren, steigt die Versuchung, diese neuen Spielräume für eigene Preiserhöhungen zu nutzen. Effizienzverluste sind die Folge.

Protektionismus schwächt die Wettbewerbsfähigkeit Ein dauerhafter Zollschutz kann Unternehmen dazu verleiten, notwendige Innovationen oder strukturelle Anpassungen aufzuschieben. Statt sich dem globalen Wettbewerb zu stellen, entsteht eine Komfortzone – auf Kosten der langfristigen Leistungsfähigkeit der Gesamtwirtschaft.

Marktverzerrung durch Fehlanreize Zölle lenken Kapital und Arbeit in weniger produktive Sektoren, die ohne Schutz kaum bestehen könnten. So entsteht eine Fehlallokation von Ressourcen. Der freie Handel hingegen ermöglicht es, volkswirtschaftliche Stärken auszuspielen – was globalen Wohlstand fördert. Auch Warren Buffett betont diesen Zusammenhang.

Kurzfristiger Schutz – langfristige Kollateralschäden Zölle können in einzelnen Branchen Arbeitsplätze kurzfristig sichern. Doch oft gehen diese Effekte zulasten anderer Sektoren, deren internationale Wettbewerbsfähigkeit leidet. So kann ein Gewinn an einer Stelle zu Verlusten an anderer führen – bis hin zum Nettoverlust an Arbeitsplätzen.

Eskalationsspiralen und Handelskonflikte Zölle bleiben selten unbeantwortet. Vergeltungsmaßnahmen anderer Staaten führen nicht nur zu Handelskonflikten, sondern treffen oft genau jene Branchen, die politisch eigentlich gestützt werden sollten. Der globale Handel stagniert, und das Misstrauen zwischen Volkswirtschaften wächst.

Zölle als Instrument für Einzelinteressen Nicht selten stehen hinter Zollmaßnahmen gut organisierte Lobbygruppen. Die Vorteile sind sichtbar und konzentriert, die Kosten hingegen diffus und von der breiten Bevölkerung zu tragen – in Form höherer Preise und geringerer Auswahl. Populistische Politik macht sich diese Asymmetrie zunutze (im Sinne eines „dem Volk Nach- oder Schönredens“, oft zulasten langfristiger ökonomischer Vernunft).

Der Nutzen offenen Handels Freier Handel fördert Innovation, Wettbewerb und Zugang zu besseren Produkten – weltweit. Zwar bringt er strukturelle Veränderungen mit sich, doch langfristig steigt das allgemeine Wohlstandsniveau. Wer sich offen für globale Arbeitsteilung zeigt, profitiert ökonomisch, technologisch und gesellschaftlich.

Ein plastisches Beispiel: Angenommen, ein Land erhebt Importzölle auf ausländischen Käse, um heimische Produzenten (Käsereien) zu schützen. Die Folge: Ausländischer Käse wird teurer und in der Folge kaufen mehr Menschen den Inlandskäse, der nun aber nachfolgebedingt ebenfalls im Preis ansteigt. Die heimischen Hersteller profitieren – kurzfristig. Doch gleichzeitig zahlen alle Verbraucher höhere Preise. Und wenn das Ausland mit Zöllen auf andere Exportgüter reagiert, geraten auch andere Branchen unter Druck.

Das Fazit bleibt: Protektionismus verschiebt Lasten, löst aber keine strukturellen Probleme. Langfristig fährt besser, wer auf Leistungsfähigkeit statt auf Abschottung setzt.

Persönliche Schlussreflexion: Vielleicht liegt die eigentliche Herausforderung nicht darin, Märkte zu kontrollieren, sondern darin, Vertrauen in den eigenen Wert zu entwickeln – auch im Wettbewerb. Wer Protektion will, traut dem eigenen Produkt, der eigenen Idee oder dem eigenen Können oft weniger zu, als er vorgibt. Freihandel ist daher nicht nur ein ökonomisches, sondern auch ein kulturelles Bekenntnis: zum Dialog, zur Kooperation – und zur Überzeugung, dass Leistung nicht vom Herkunftsland abhängt, sondern von der Haltung, mit der wir ihr begegnen.

Aufgabe der Politik ist es dabei, Anreize zu schaffen, um das Potenzial eines Landes – und insbesondere seiner Menschen – zur Entfaltung zu bringen. Das bedeutet: nicht Mauern zu errichten, sondern Wege zu ebnen. Nicht Besitzstände zu schützen, sondern Chancen zu ermöglichen. Nicht Angst zu schüren, sondern Zutrauen zu fördern.

Wirtschaftlicher Fortschritt beginnt dort, wo wir den Mut haben, offen zu bleiben – für Neues, für Wandel, für andere.

Autor: Norbert W. Schätzlein, E-Mail: schaetzlein@siris-systeme.de

PS: siehe auch dazu meine Beiträge über Geschäftsmodelle und Businesspläne für Länder (Dtl.)

Bildquelle: KI-generiert mit DALL·E (OpenAI) nach einer Idee des Autors, erstellt über ChatGPT, 2025

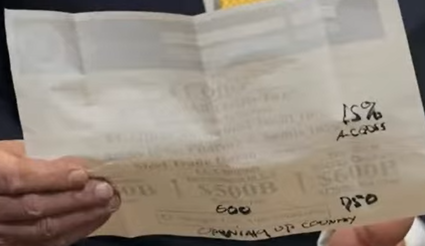

27. Juli 2025: Leichtes Spiel für Donald Trump auf seinem Golfplatz – Stop – Spickzettel beweist – Stop – gegenüber der EU konnte Trump mehr durchsetzen als erwartet – Stop – welche Rolle hatte dann von der Leyen? – Stop!

Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat: Unterstützen Sie unsere Arbeit und Recherchen.